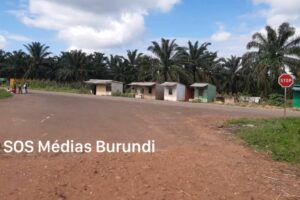

Photo de la semaine : des routes qui tuent, un système qui abandonne

SOS Médias Burundi

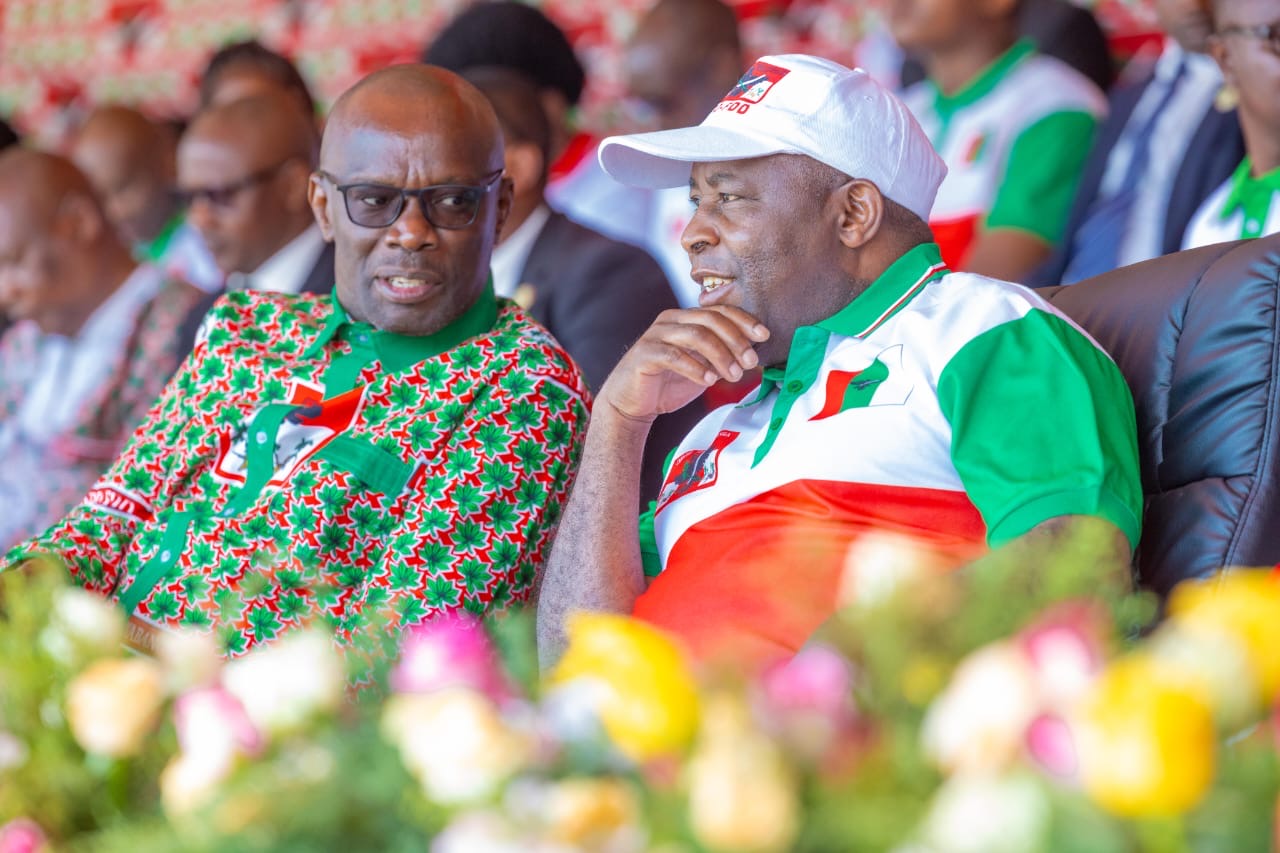

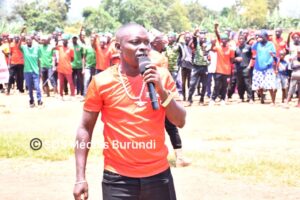

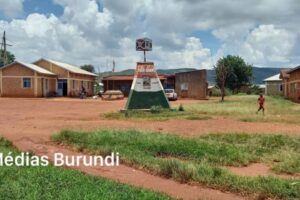

En visite à Gitega, capitale politique du Burundi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, a tiré la sonnette d’alarme sur la multiplication des accidents de la route dans les régions centrales du pays. Entre mars et juillet 2025, plus de 200 cas ont été recensés. Un chiffre jugé alarmant par le ministre, qui n’a pas hésité à qualifier la situation de « tragédie silencieuse », affirmant que « les accidents de la route font autant de victimes que la guerre ».

Face aux responsables des services de sécurité, il a pointé du doigt trois facteurs majeurs : le mauvais état des véhicules, l’excès de vitesse et l’irrespect généralisé du code de la route. En réponse, il a ordonné à la police de roulage d’agir sans délai : retrait des véhicules vétustes, sanctions contre les chauffeurs imprudents, et intensification des contrôles sur tout le territoire. Une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière a également été annoncée.

Mais ces annonces sont loin de convaincre tout le monde.

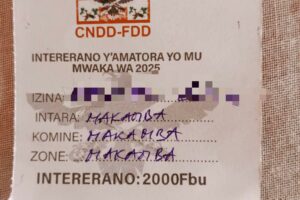

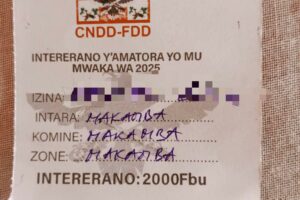

Des promesses minées par la corruption

De nombreux citoyens restent sceptiques, dénonçant une police de roulage gangrenée par la corruption. Des témoignages recueillis par SOS Médias Burundi révèlent une pratique généralisée de pots-de-vin, estimés à 10 000 FBu par véhicule et par jour, en particulier sur les quatre principales routes nationales. Une situation qui, selon plusieurs usagers, compromet sérieusement l’efficacité des mesures prônées par le gouvernement.

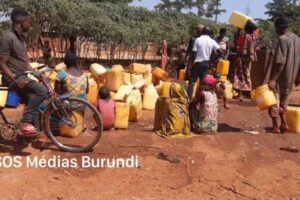

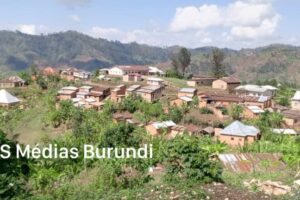

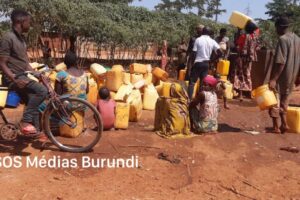

Dans les campagnes, survivre passe avant la loi

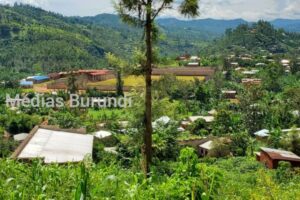

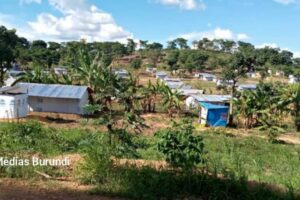

À l’intérieur du pays, notamment dans les localités de Burambi (province de Burunga) ou Nyakararo, les réalités sont encore plus dures. Faute d’infrastructures praticables, de carburant ou de moyens financiers, les habitants n’ont d’autre choix que de recourir à la moto – souvent surchargée – comme unique mode de transport.

« Depuis chez moi, je dois prendre une moto jusqu’à la route goudronnée de Rumonge. Payer seule, c’est trop cher. Alors on monte à trois, quatre, parfois cinq », témoigne Béatrice, habitante de Burambi.

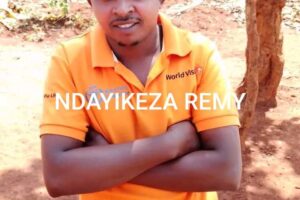

Les motards eux-mêmes reconnaissent ces entorses au code de la route, mais s’en expliquent :

« Ce n’est pas qu’on veut violer la loi. On n’a juste pas le choix. Il n’y a pas de carburant, les gens n’ont pas d’argent. C’est ça ou rester chez soi », explique un jeune conducteur de taxi-moto.

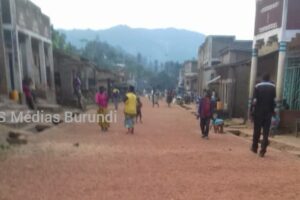

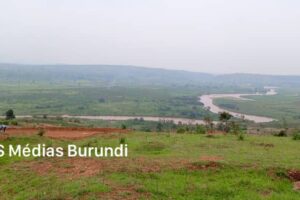

Pauvreté, pénurie et routes impraticables

Dans ces zones rurales, les routes en piteux état rendent tout déplacement motorisé extrêmement difficile. Quant au carburant, quand il est disponible, son prix reste hors de portée pour une grande partie de la population. L’absence totale d’un système de transport public fonctionnel ne fait qu’aggraver cette exclusion.

« Le ministre parle des accidents, c’est vrai. Mais pour nous, les accidents commencent bien avant : quand on ne peut même pas se rendre à l’hôpital ou au marché », déplore un habitant de la commune nouvelle de Rumonge, dans le sud-ouest du pays.

Répression ou réforme : un faux dilemme ?

Nombre de voix, parmi les chercheurs comme les citoyens, estiment que les mesures répressives ne suffiront pas à régler un problème enraciné.

« On ne peut pas exiger aux gens de respecter les règles quand ils n’ont aucune alternative réaliste. Le vrai problème, c’est structurel », analyse un sociologue basé à Gitega.

Pour qu’un réel changement s’opère, plusieurs chantiers sont incontournables :

- La réhabilitation des routes nationales et rurales ;

- Un approvisionnement stable et accessible en carburant ;

- Le développement de services de transport collectif fiables ;

- Et surtout, la lutte contre la corruption dans les forces de l’ordre.

La mobilité comme droit, ou comme risque

Dans un pays où se déplacer devient un luxe – voire un danger – l’absence d’un système de transport digne de ce nom isole les populations, freine le développement et coûte des vies.

Tant que l’État ne garantira pas un accès équitable, sûr et abordable à la mobilité, les routes burundaises continueront d’endeuiller les familles. Pour beaucoup, le quotidien reste un choix cornélien : rester chez soi, ou grimper à cinq sur une moto avec l’espoir d’arriver à destination… vivant.

________________________________________________

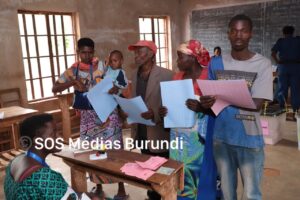

Photo : une femme transportant un enfant au dos sur un taxi-vélo dans une zone où les accidents sont fréquents, dans le nord-ouest du Burundi, juillet 2025. © SOS Médias Burundi