Mémoire sous surveillance : deux représentants des victimes de Buta et Kibimba interpellés à Bujumbura

SOS Médias Burundi

Deux figures emblématiques de la mémoire des tueries de Buta et de Kibimba, André Bizoza et Florence Rutamucero, ont été arrêtées ce vendredi 13 juin à l’aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagnés d’une troisième personne, ils s’apprêtaient à embarquer pour le Kenya dans le cadre d’une mission de service lorsqu’ils ont été interpellés. Tous trois ont été renvoyés à Bujumbura, puis placés dans deux cachots distincts de la police de la capitale économique.

L’information a été confirmée à SOS Médias Burundi par Emmanuel Nkurunziza, secrétaire général de l’organisation AC Génocide Canada, ainsi que par un membre du comité de l’association des rescapés de Buta. À ce stade, aucune précision n’a été communiquée concernant les raisons officielles de leur interpellation.

Une mémoire verrouillée

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, les familles et rescapés du massacre de Kibimba affirment rencontrer de plus en plus d’obstacles à l’organisation de commémorations publiques. Une situation jugée d’autant plus préoccupante que les événements de Kibimba se sont déroulés dans la commune de Giheta, en province de Gitega — fief natal du chef de l’État, où il possède également une résidence privée.

Rappel des massacres de Kibimba

Le 21 octobre 1993, au lendemain de l’assassinat du président Melchior Ndadaye, premier chef de l’État démocratiquement élu et issu de la majorité hutu, le pays a sombré dans une spirale de violences à caractère ethnique.

À Kibimba, dans une école secondaire protestante située à Giheta, plus de 150 élèves tutsis ont été pris pour cible. Plusieurs ont été rassemblés à proximité, dans une station-service de Kwibubu, où certains ont été brûlés vifs, d’autres massacrés à l’arme blanche ou décapités. Le carnage a provoqué une onde de choc à travers tout le pays. Plus de 30 ans plus tard, les familles des victimes dénoncent le refus persistant de l’État de qualifier ces tueries de génocide.

Les martyrs de Buta

Quelques années après le drame de Kibimba, une autre tragédie a frappé le pays, cette fois au Petit Séminaire de Buta, dans la province de Bururi. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1997, des rebelles ont attaqué cet établissement catholique et exigé des séminaristes qu’ils se séparent en fonction de leur appartenance ethnique. Les jeunes refusèrent. Ils choisirent de mourir ensemble plutôt que de se trahir. Quarante séminaristes, hutus et tutsis confondus, furent exécutés. Depuis, ils sont considérés comme des martyrs de la fraternité, et leur cause de béatification a été ouverte au Vatican.

Mémoire fragmentée, reconnaissance divisée

À l’image du Rwanda voisin, le Burundi est peuplé majoritairement de Hutus et de Tutsis. Mais à la différence du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda, reconnu au niveau international, les tueries de 1993 au Burundi ne font toujours pas l’objet d’une lecture consensuelle.

Les rescapés tutsis réclament la reconnaissance d’un génocide à leur encontre après l’assassinat de Ndadaye. En face, des associations hutus, des figures politiques – notamment issues de l’ancien parti présidentiel FRODEBU – et même un ancien président militent pour que les massacres de 1972, au cours desquels des dizaines de milliers de Hutus ont été exterminés, soient officiellement reconnus comme génocide contre les Hutus.

En mai 2022, le président Ndayishimiye a opposé son refus de promulguer une loi adoptée par l’Assemblée nationale, qui allait dans ce sens. Cette loi s’appuyait pourtant sur les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), très controversée.

Une mémoire à deux vitesses

L’arrestation de ces figures engagées dans le travail de mémoire autour de Buta et Kibimba vient une nouvelle fois mettre en lumière les fractures persistantes au sein de la société burundaise. Silences officiels, commémorations interdites, reconnaissances sélectives : autant d’éléments qui nourrissent un fossé mémoriel entre les communautés. Une mémoire instrumentalisée et morcelée, où la douleur des uns peine encore à être entendue par les autres — et surtout par l’État.

_______________________________________________

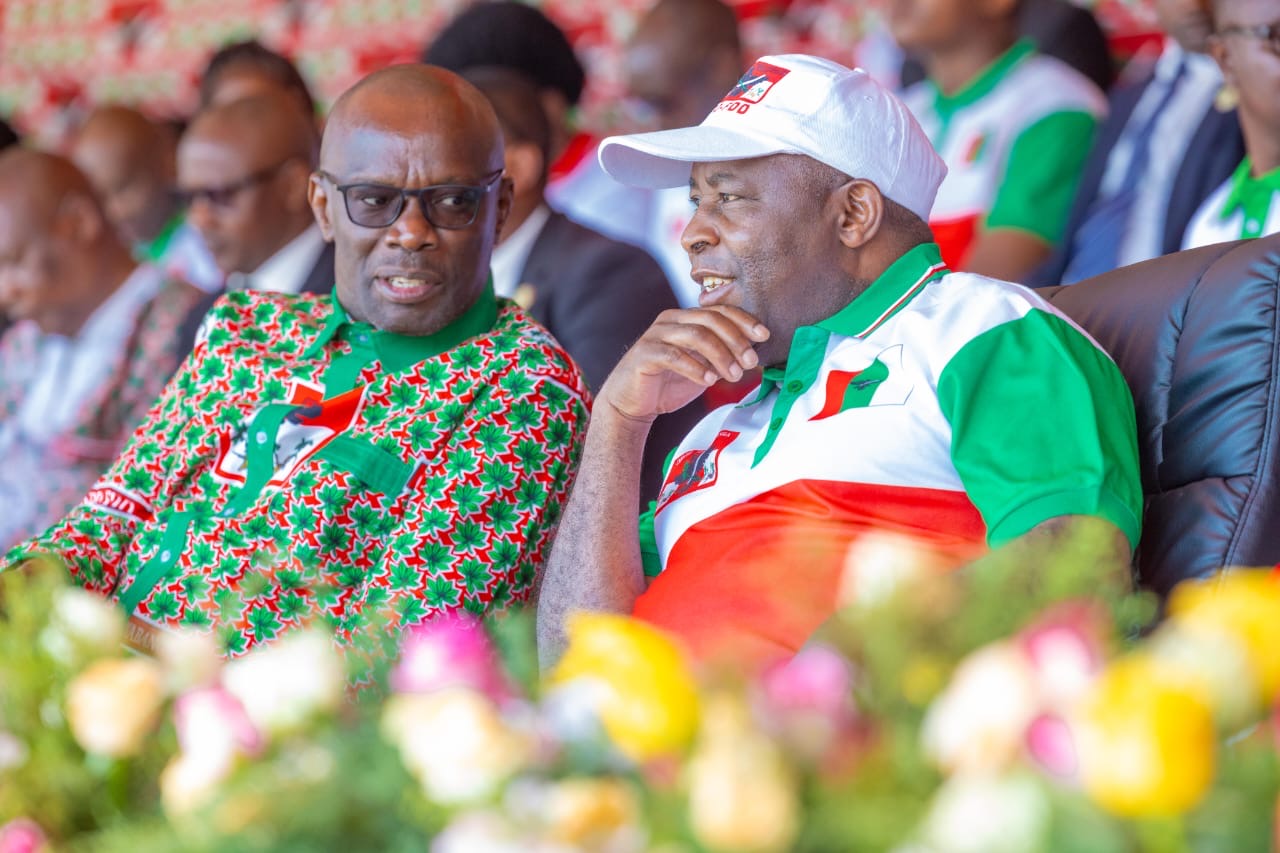

Photo : Florence Rutamucero et un représentant de l’organisation AC Génocide Cirimoso déposent une gerbe de fleurs sur le mémorial de Kwibubu. Elle, le représentant des rescapés du massacre de Buta et un autre homme sont actuellement détenus par la police burundaise © SOS Médias Burundi